今日は、和楽器と長唄の体験をしました。

普段の生活ではなかなか触れることのない世界に、最初は少し緊張した様子の子どもたち。

「ドキドキするね!」

「畳っていい匂いがする!」

小さな声でささやき合いながら、目を輝かせて会場を見回します。

しかし、時間が経つにつれて表情も和らぎ、体いっぱいに表現する姿が見られるようになりました。

会場の雰囲気と所作の体験

会場に入った瞬間、畳の香りと空気の静けさが子どもたちを包みました。

整えられた座布団が並ぶ光景に、「わあ、すごい!」と目を丸くする子も。

子どもたちは自然と背筋を伸ばし、正座をしながら胸を高鳴らせて待ちます。

先生の声が響くと、全員がピンと姿勢を正し、礼をする動きに一体感が生まれました。

「どうやるの?」

「手はこうかな?」

小さな囁き声が聞こえながらも、子どもたちは真剣そのもの。

普段元気いっぱいの子も、静かに礼をするその姿はまるで舞台の主役のようでした。

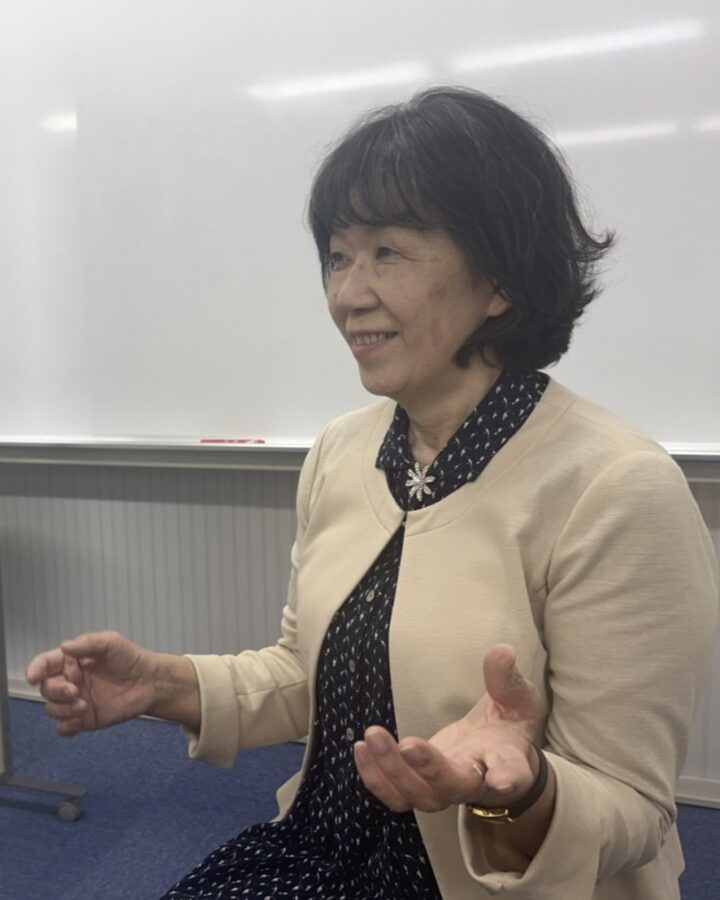

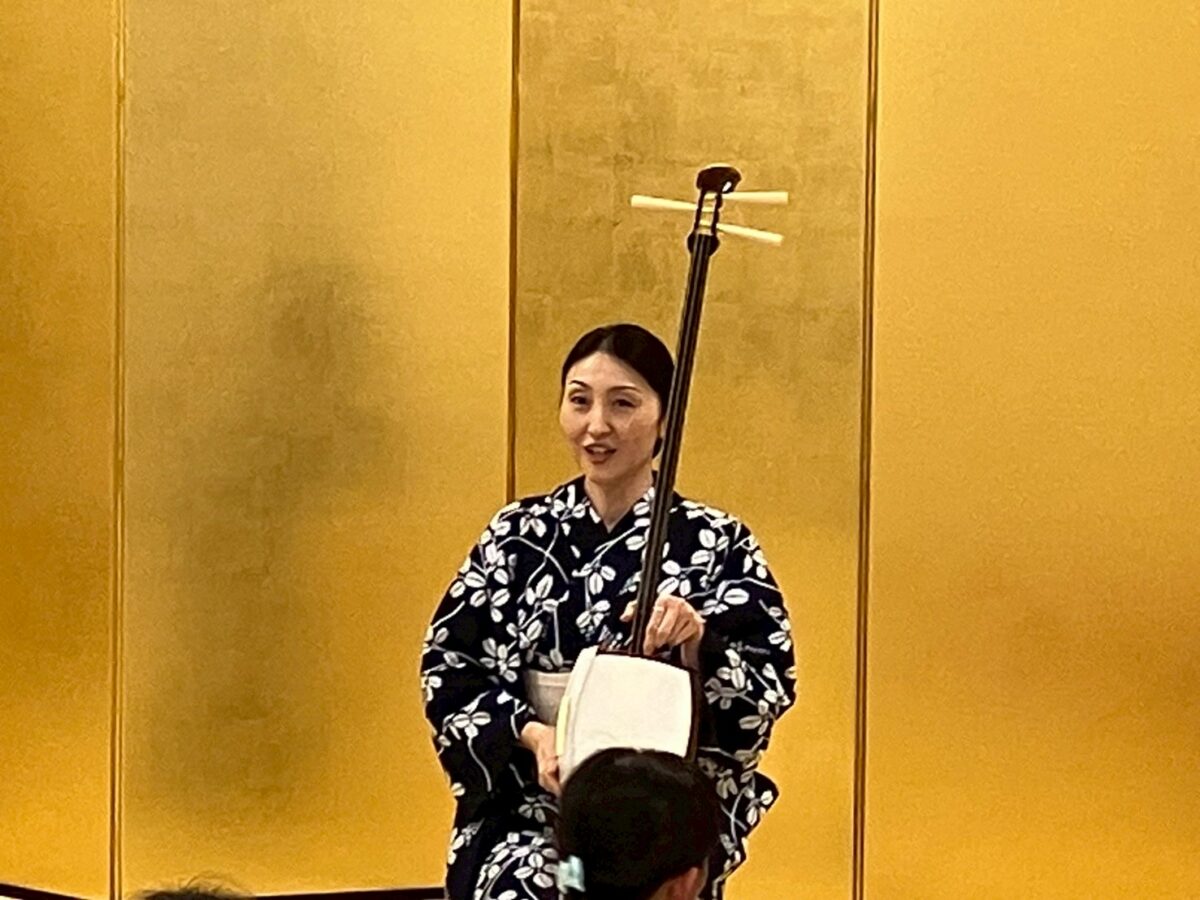

長唄の体験

最初に挑戦したのは「長唄」。

先生が節回しを示すと、子どもたちは目を見開き、耳を澄ませます。

「おおさえおさえ よろこびありあよろこびありあ

わがこのところより ほかへはやらじとぞおもふ」

最初はぎこちなく声を出す子もいました。

「声、出てる?」

「もっとお腹から!」

お互いにアドバイスをしながら、少しずつ声が大きくなっていきます。

手には扇子を持ち、扇子の開閉や置き方にも挑戦。

「わあ、できた!」

「見て、先生みたいにできた!」

教室に響く三味線の音色に合わせ、体と声がひとつになり、まるで小さな舞台が目の前に広がるようでした。

小鼓(おつづみ)の体験

次に挑戦したのは「小鼓」。

紐の握り方や打ち方を教わり、ひとりひとりが手に取り音を出してみます。

「ドンドン!」

「重くて難しい…!」

子どもたちの笑い声や驚きの声が飛び交います。

「重くなってきた!」

「もうちょっとリズム合わせてみよう!」

先生の「くちしょうが」に合わせ、声を揃えてリズムを刻むと、教室全体が小さな音の嵐に包まれました。

体で覚え、手足で表現する楽しさに、子どもたちは夢中です。

「見て、僕できた!」

「もっと大きな音出してみよう!」

自然と声を掛け合い、協力しながら練習する姿が印象的でした。

太鼓(たいこ)の体験

最後は「太鼓」。

バチを握る手の力加減や姿勢には個性が表れます。

「ドン!」

大きな音が響き渡るたびに、教室中に躍動感が広がります。

思い切り力強く叩く子もいれば、音を確かめるように丁寧に叩く子も。

「うわ、すごい!」

「もっと強く叩いてみよう!」

叩き終えた瞬間の笑顔は達成感で満ち溢れ、周りの友達も自然に拍手を送ります。

一人ひとりの動きと声が、まるで部屋全体をひとつの演奏に変えていくようでした。

学びと振り返り

慣れない正座で座り続けるのは大変でしたが、最後まで集中して取り組んだ子どもたちの姿は立派でした。

「楽しかった!またやりたい!」

帰り道、目を輝かせて話す子どもたちの声があちこちから聞こえます。

伝統芸能は難しい、特別なものと思われがちですが、子どもたちはすぐに音や言葉を吸収し、自分のものにしていました。

最後には笑顔いっぱいで太鼓を叩き、長唄を口ずさみながら、和の音楽を全身で奏でていました。

まとめ

今回の体験は、自分の声や手のひら、体を使って「感じる」ことの大切さを知る機会となりました。

子どもたちにとって、これからの学びや自信の一歩につながる貴重な体験になったと思います。